Seminario

El grafismo y su relación con lo incosnciente

Su interés en la práctica psicoanalítica con niños

Seminario

El grafismo y su

relación con lo incosnciente

Su interés

en la práctica psicoanalítica con niños

wwww.edupsi.com/grafismo

grafismo@edupsi.com

Organizado por Fort-Da

Coordinado

por :

Diego Soubiate

Clase 1

![]()

Transferir clase en archivo

.doc de Word para Windows

Primeros esbozos para pensar al grafismo en relación al psicoanálisis con niños

Diego

Soubiate

diegosoubiate@fort-da.org

Esta primer clase será, inevitablemente, una mezcla de dos cosas: la continuación lógica de la introducción, de las cuestiones planteadas allí en tanto preguntas a desplegar y de los enigmas que el dibujar y el dibujo nos plantean; y, por otro lado, será un recorrido somero y básico de algunas nociones generales a tener en cuenta a la hora de leer un dibujo de un paciente. Es en este orden que plantearé los segmentos de mi clase, que, para ser honestos, se irán entrecruzando, eludiendo todas prolijidades. Quizás esta clase adolezca de gran profundidad, pero me parece que aportará una visión general para quienes se sumergen por primera vez en esta temática y ello la vuelve necesaria. Además, quiero aclarar que no tomar el sendero de la lectura de un gráfico como un test proyectivo, no implica una desestimación de los mismos ya que son valiosas herramientas diagnósticas, sin embargo, este no es el sesgo que tomaremos en el seminario.

Los enigmas de lo figural: (Del sueño al dibujo)

La primer cosa obvia es que los dibujos de los pacientes, son materiales que se expresan en un lenguaje de imágenes. Esto nos sitúa en una proximidad cercana con un coloso del psicoanálisis: El sueño, Vía Regia de acceso al inconsciente como sistema y por ende de sus leyes. Aquí se nos abre el primer referente directo para abordar el tema: La interpretación de los sueños , obra pilar del psicoanálisis. Ahora bien, si por un lado es cierto que sueño y dibujo se expresan en imágenes, por otro sabemos que hay diferencias. La primera es su condición de tangibilidad: A un sueño no lo "vemos" (salvo en el instante de ser soñado), sino que lo recordamos o bien lo oímos a través del relato de quien lo soñó. En cambio el dibujo se ofrece ahí para observarlo en detenimiento, para estudiarlo en cada detalle. Es tangible. Tiene un soporte físico. Ello lo emparenta con otra actividad humana estudiada por el psicoanálisis: La escritura. Hablamos de escritura y no de lenguaje, ya que el dibujo (y en esto seguiremos a Freud en su comparación entre el sueño y el Rébus), en tanto sistema de escritura, debemos leerlo como un pictograma, en donde, recordemos, cada símbolo reemplaza no a una sola palabra, sino a una idea; esto quiere decir que no existen palabras precisas y únicas que puedan referirse a un dibujo, ni un dibujo que remita directamente a una sola y unívoca palabra. En un pictograma, además, cada elemento del dibujo por separado lleva en sí mismo una idea, que puede verse alterada según una combinatoria con otro elemento. Esto nos aporta la primer noción general de cómo acercarnos a una lectura de un dibujo en transferencia: siguiendo las reglas generales que Freud nos ha enseñado para analizar un sueño: deconstruir, desarmar el significado preestablecido (del dibujo y de cada uno de sus elementos) y analizarlos, es decir, descomponiendo ese producto en sus múltiples elementos, lo que podrá permitir un nuevo efecto de sentido a partir de la nueva combinatoria con otros elementos del dibujo, con elementos del discurso asociativo y de los padres, con otros dibujos, con un modelado o con escenas de juego, producidos frente a esa (al decir de Dolto) presencia humana que escucha que es la escucha del analista en función de analista. Entonces podríamos plantear, como primera medida, que el dibujo es un enigma figural.

Pues bien, ahora nos enfrentamos a otra problemática que se abre a partir de darle al dibujo el estatuto de enigma figural: ¿Lo figural es válido en sí mismo (es decir ¿Tiene estatuto de escritura en sí mismo?) o requiere de otros códigos para su validación? como por ejemplo el discurso hablado, vale decir; las asociaciones del paciente). Marisa Rodulfo 1 hace un interesante recorrido sobre esta cuestión, reclamando para lo figural, el estatuto de escritura en sí misma, es decir, no someter a lo figural a la supremacía de lo verbal. Creo que esto es correcto, a condición de no descartar ni lo uno ni lo otro y mantener nuestra escucha atenta y nuestra atención flotante. En este sentido, ya podríamos ir diciendo algunas cosas sobre el dibujo:

Un dibujo de un paciente no es solamente un entretenimiento, ni una distracción, ni una nimiedad (Y bien que Freud nos enseñó cómo tener en cuenta las "nimiedades"). Tampoco es la graficación de convencionalidades (la casa, la familia, el árbol, las florcitas, etc.); ni tampoco solamente el sedimento de simbolismos universales (falos, pechos, etc.) plasmados en una hoja (aunque tampoco soy partidario de desecharlos, sino de incluirlos). Mas bien es el producto del trabajo del inconsciente (recuerden el trabajo del sueño 2) el producto de la transacción entre el deseo inconsciente de ese sujeto en estructuración y de la censura ejercida por la resistencia. Esa transacción se plasma en los trazos del pequeño dibujante.

A esta altura se nos plantea la cuestión de reclamar o no el estatuto de formación del inconsciente para el dibujar. Si aceptamos la condición de formación del inconsciente o formación sustitutiva para el grafismo, deberemos pues considerar para ello las mismas características teóricas, metapsicológicas, clínicas y técnicas que para el chiste, los lapsus linguae, los actos fallidos o casuales y los síntomas, es decir retornos de lo reprimido, sustitutos de "sucesos saturados de afecto" 3, es decir de traumas psíquicos que tienen su origen en la sexualidad infantil, frente a lo cual, las instancias represoras intentan domeñar a través de la fuerza de la resistencia (con las particularidades propias de un sujeto en constitución). También debemos aplicar las mismas leyes (las leyes del sistema Inc) y darle el mismo tratamiento en la cura: Someterlas al análisis, descomponer al producto en sus múltiples componentes, pedir asociaciones, que en éste caso no tiene necesariamente que ser asociaciones verbales.

Entonces, si no estimamos como privilegiadas las asociaciones verbales del niño y tomamos al dibujo en el mismo estatuto que un modelado, un sueño, o un juego, esto nos brinda una gran posibilidad a nivel clínico y técnico: nos permite burlar la resistencia con mayor facilidad. Un dibujo muestra "fácilmente" lo que un niño se empeña en negar en su discurso e incluso lo que ignora saber. Es por ello que no importa demasiado que un niño apruebe o no una interpretación, sino lo que verdaderamente importa es lo que el niño hace, dibuja o dice a continuación de una intervención.

Como les anticipé, el recorrido no es prolijo sino que las cuestiones se van mezclando. Pasemos entonces al siguiente punto.

Apuntes para una lectura del dibujar.

Esta sección no intenta ser un manual para indicar el ¿Qué hacer?, sino un intento de aproximación para establecer una serie de parámetros a tener en cuenta que nos pueden guiar a la hora de enfrentarnos, en la sesión, a la producción gráfica en transferencia, de un sujeto en constitución.

Antes hablamos de no someter los dibujos a la hegemonía de un simbolismo universal, pero tampoco descartar esos simbolismos que a veces pueden ser útiles a la hora de leer un dibujo. Esto no quiere decir seguir el método que utilizan los tests gráficos proyectivos, puesto que el énfasis está puesto allí en la obtención de información solo para uso del profesional que será utilizada como una variable sobre todo diagnóstica. Aquí nos importan los simbolismos universales (como por ejemplo: el mar que remite al vientre materno, los peces que remiten a lo fetal, el sol a la figura paterna, la parte superior de las casas , en particular la chimenea a la actividad del pensar, etc.) en tanto nos ayuden a que el discurso del paciente se despliegue en la transferencia y puedan ser "escuchados" por él a través de nuestras intervenciones.

Ya que hablamos de no someter al dibujo a ninguna hegemonía como a la de las técnicas de exploración anteriormente nombradas, mencionaré a continuación cosas que el dibujo no es, que quizás nos permitan ir cercando lo que el dibujo es.

Un dibujo no necesariamente es:

la graficación del contexto de un niño (Por ejemplo un niño con padres separados que dibuje una escena de lucha entre dos personajes no necesariamente es una expresión de dicho conflicto, también podría representar la lucha interna del niño en tanto conflicto entre instancias, o la lucha por domeñar lo pulsional).

La graficación de lo hablado en las entrevistas con los padres, es decir una ilustración de lo dicho por los padres (Por ejemplo si el niño tiene problemas escolares que tienen especialmente preocupados a los padres más que al niño, suponer que si dibuja una figura femenina amenazante, está dibujando a la maestra)

La graficación de lo que el niño dice, como una confirmación de ello. Un dibujo puede además estar remitiendo a cuestiones reprimidas relacionadas con el trabajo de elaboración de la libido en sus diferentes estadíos de evolución o como antes nos referimos, a un conflicto entre instancias psíquicas absolutamente inconciente para el chico.

Una producción reductible a una simbología preestablecida o a estereotipos simbólicos (No todas las formas alargadas son falos ni las formas redondas son pechos o vientres).

Una manifestación de sentimientos transferenciales. Me refiero a que si un chico, por poner un ejemplo, toma como modelo para un dibujo, un elemento del consultorio como una estatuilla, y luego la tacha, llenándola de rayas que llama " balazos" esto no necesariamente, (o no solamente) podría expresar sentimientos hostiles hacia la figura del analista, sino que podemos pensar a ese elemento del consultorio como un resto diurno que sirvió para la expresión de mociones pulsionales reprimidas o reprimidas con dificultad, como por ejemplo, impulsos anales explosivos "no castrados " (en términos de Dolto) 4.

Pasemos ahora a ubicar algunas cuestiones a tener presentes en la lectura de un gráfico:

Si seguimos con el modelo freudiano de análisis de los sueños, Freud nos enseña a prestar atención a elementos especialmente resaltados desde lo sensorial, como por ejemplo colores. Entonces, podemos trasladar este consejo a nuestra lectura de los dibujos para tener en cuenta la intensidad de los colores (que podríamos pensar como en relación a la intensidad pulsional), la ausencia de ellos o bien, la repetición de uno o varios en distintas partes del dibujo o en distintos dibujos (Ejemplo 1) y ver a donde nos remiten. Lo mismo cuenta para las formas que insisten en uno o varios gráficos que pueden ser leídas como elementos significantes. Otra cuestión que me parece interesante a tener en cuenta es lo que se omite en un dibujo, lo que "brilla por su ausencia": que en un dibujo estándar (casa, flores, cielo, nubes) no se dibuje el sol, o un auto que carece de ruedas, o "una golondrina", siendo un ave que vuela en bandada, por ejemplo, son cosas a pensar en el contexto de ése análisis. A partir de estos ejes, podríamos establecer entonces en el dibujo, una diferenciación entre lo que sería un elemento, una temática o una relación preexistente representada en imágenes y lo que sería una construcción sustitutiva que representa algo que no puede ser expresado de otra manera.

Ejemplo 1

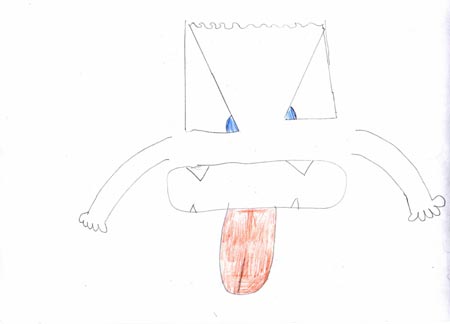

Matías es un niño de 10 años. No puede quedarse quieto en el colegio. Está medicado con Ritalina por un diagnóstico de Hiperkinesis. La madre está convencida que su hijo padece, al igual que ella, un trastorno neurológico. Ella se ha desmayado en un par de ocasiones. Los EEG de ambos son normales. Matías suele pasearse desnudo por la casa y pasarse largos ratos frente al espejo admirando su cuerpo. La madre cuenta esta escena con cierto aire divertido. El padre parece no tener nada que opinar. En estos dos dibujos está remarcada con color rojo la lengua de "Bart" y de "un pulpo con el hijito pulpo", con cierta actitud desafiante y una forma, semejante a un glande. A poco de comenzado el tratamiento los padres se indignan con el analista por haber utilizado una mala palabra en una sesión con el niño. Evidentemente, algo en relación a la sexualidad, tiene a éste niño y sus padres algo "inquietos". Por otro lado estos dibujos muestran algo de la dificultad con que se ha dado el movimiento de separación entra la madre y el niño. Algo del Fort-Da se ha dado, pero fallidamente, ya que el pulpo y el hijito pulpo son iguales, así como Bart y el pulpo comparten la misma característica (¿el mismo síntoma?).

Dibujo A

Dibujo B

Gráficos: Radiografía de un sujeto en estructuración

Cuando escuchamos a un paciente niño, a diferencia de un adulto, no debemos olvidar que nos encontramos frente a un sujeto que no ha finalizado aún su estructuración definitiva. Esto sucederá recién después de la adolescencia, previo atravesamiento del segundo embate pulsional de la pubertad y los cambios corporales que provocan una verdadera revolución en lo real, lo simbólico y lo imaginario. En ese camino de estructuración hay pasos lógicos y necesarios que se suceden en un orden que también es lógico: Una operación psíquica previa determinada (por ejemplo la Constitución del Narcisismo, El Fort-Da, El estadío del espejo, la Represión primaria, el Complejo de Edipo, el Complejo de Castración, la Latencia, la Pubertad) es condición necesaria para que otra posterior sea posible. Para poner un ejemplo: La Represión Primaria no solamente es previa, sino es condición para la instalación y atravesamiento del Complejo de Edipo. Esto nunca puede darse, en términos lógicos, a la inversa.

El logro o no de esas operaciones internas tanto como su detención por alguna dificultad particular, se ve reflejado en el tipo de grafismo de un chico. Por ello es importante entrecruzar los tiempos lógicos con los tiempos cronológicos. Es decir que la edad esperable en que una operación constituyente se debería dar, es un dato de suma importancia para establecer un diagnóstico y una intervención posible (que un niño de diez años, por ejemplo, no pueda dibujar figuras humanas sino solo círculos y rayas, nos indica un desajuste severo y una ruptura con la cronología que nos hace pensar en una patología grave).

Si somos observadores sagaces, nos daremos cuenta que los dibujos nos permiten delinear o conjeturar si el niño que los dibujó ha logrado el pasaje exitoso de estas operaciones lógicas instituyentes y en qué trabajo psíquico se encuentra abocado o complicado. Pongamos otro ejemplo: Los psicoanalistas no creemos que el cuerpo de una persona es una posesión innata , sino que creemos que es un largo proceso de constitución , atravesado por la sexualidad y por el lenguaje. Este proceso de constitución y apropiación de un cuerpo con una imagen de unidad y de independencia del cuerpo de la madre que más tarde llamaremos Yo, puede ser constatado en las producciones gráficas de nuestros pequeños pacientes Ejemplo 2.

Ejemplo 2

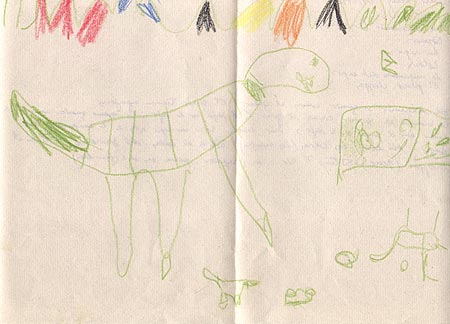

Leonardo es un niño con severas fallas en su constitución psíquica. Su primer dibujo (Dibujo A): "el nene", y su material (Ver mi artículo en Fort-Da Nº 5), hacen pensar en que no ha podido acceder a un estadío de unificación yoica. En el segundo dibujo (Dibujo B): "El dinosaurio se quiere comer el queso. El queso tiene agujeros. La mamá se quería comer el queso". Podemos pensar que hay un cuerpo, con agujeros, es decir constituido, pero con fallas, que ahora que está diferenciado del de la madre, puede ser comido, es decir que expresa un fantasma de devoración pasivo oral, solo posible si ésta diferenciación precaria y primera se ha dado. Vemos también que ya se diferencian elementos, personajes con formas y extremidades. Entre un dibujo y otro han pasado ocho meses de tratamiento.

Dibujo A

Dibujo B

Sami-Ali 5, por el lugar central que le otorga al cuerpo propio, nos aporta varias cuestiones interesantes para incluir en nuestro recorrido. Dice: "el espacio de la hoja en blanco es susceptible de funcionar como un espejo que refleja la imagen misma del sujeto" y agrega: "...el espacio en donde se desarrolla la actividad gráfica, puede confundirse, además con la espacialidad del cuerpo propio". Punto interesantísimo que nos abre a pensar a la hoja de papel, y al gráfico como sostén de la función del espejo en la constitución del yo, o del registro de lo imaginario, según Lacan. Si bien no profundizaremos en esta clase este punto, si me interesa avanzar un poco más y plantear, también siguiendo a Sami-Ali en lo que él llama la "proyección sensorial primaria" 6 creación de un espacio "fuera" de sujeto, que a la vez, inaugura un "adentro" . Es la misma lógica del juego del carretel mencionado por Freud 7 cuando trabajando el concepto de la repetición, describió cómo observaba a su nieto jugar con un hilo y un carretel mientras decía "Fort!" y "Da!". A la vez que elaboraba psíquicamente la ausencia de la madre, inauguraba una espacialidad: "Fort": afuera, "Da": aquí. No solamente esto será el sostén de la función de la creación de una espacialidad y una corporeidad, sino que actualmente lo que los psicoanalistas nombramos como "Fort-Da" nos remite a un concepto teórico que podríamos definir como un momento lógico instituyente de separación de la alienación del sujeto en el cuerpo materno, ambas constitutivas de la subjetividad. En un gráfico, por ejemplo, la no constitución del Fort-Da, se expresa an lo que Sami-Ali llama "espacio de inclusiones recíprocas", que según la lógica del proceso primario, no hay categorías ni ordenamientos. El continente contiene al contenido y viceversaEjemplo 3.

Ejemplo 3

Marcelo tiene 10 años. Lo primero que hace es dibujar. Dice con dificultad: "Un nene, adentro de la televisión, mira la televisión. Había sol, llueve (nótese que llueve tanto fuera como dentro de la casa). Es un chico con severas fallas en su constitución psíquica, que si bien logra el dibujo de una figura humana, la lógica del dibujo y su relato, hacen pensar que el proceso primario se impone por sobre el proceso secundario. Las cosas coexisten sin conflicto en su realidad psíquica: Llueve con sol, tanto adentro como afuera, el nene está adentro del televisor a la vez que mira la televisión.

El Fort-Da, permite, simbolizar la ausencia de la madre, convertir el abandono sufrido pasivamente en un abandonar activamente, y además establecer un juego opositivo de significantes (afuera-adentro; allí-aquí; yo-no yo), fundante del psiquismo como plantea Freud en "La Negación" 8. Entonces, un dibujo, nos puede indicar si un niño con una patología grave, está en un momento anterior o posterior al Fort-Da. Demos un paso más y postulemos lo siguiente:

Un gráfico no solamente nos sirve como herramienta para hacer un diagnóstico diferencial, sino que nos permite ubicar en qué momento de la estructuración psíquica está ese niño, es decir, en que trabajo psíquico está 9.

Cuando nos referimos a trabajo psíquico no solamente estamos aludiendo a los momentos lógicos instituyentes, sino que también nos permite ubicar en qué momento pulsional está ese niño. Con qué tipo de pulsiones se las está teniendo que ver, en qué estadío libidinal se encuentra detenido, demorado, complicado, estancado o fijado, y qué trabajo clínico podemos hacer con él desde el dibujo o apelando a otras herramientas Ejemplo 4. Esta cuestión en relación al lo pulsional, la desplegaré en mi segunda clase. Allí trataremos de ver si es posible descubrir, a través de la expresión gráfica de un niño no psicótico, con qué tipo de fantasmas se las está teniendo que ver y en qué punto se le hace sintomático. También desarrollaremos la posibilidad (que planteo como hipótesis) que a través del dibujar, un sujeto pueda reinscribir o dibujar de otra manera los operaciones fallidas y los problemas relacionados con los modos sintomáticos de las pulsiones pregenitales en relación a otro significativo.

Ejemplo 4

Alejandro es un chico de 12 años que es traído a la consulta por episodios de angustia y llanto frente a programas de T.V. de dibujitos animados. Los padres pensaban que el origen de su angustia remitía a una separación que había habido entre ellos hacía tres años. El análisis de este chiquito reveló que se encontraba detenido en su trabajo de paso de la niñez a la pubertad y que cierto estado de angustia inespecífica de la madre retenía al niño en sus deseos de poner en acción su potencia viril (Dibujo A: una serie de personajes inventados por él con distintos poderes y habilidades. La característica que más se repite es el taladro. Nótese que el dinosaurio tiene garras de taladro y está subido además a un taladro gigante. La otra figura es como un forzudo haciendo ejercicios. Hay un tarro con un líquido desbordante y una de las figuras pequeñas tiene una protuberancia que semeja una erección); mientras que el Dibujo B "Un muchacho triste", muestra lo que Ale tenía (como todo hombre, al igual que el famoso dibujo de Freud), en la cabeza! Además la figura está con las manos en los bolsillos, lo cual en lenguaje popular remite a la masturbación. La otra figura, como un gallo espantado y laberíntico, quizás tenga que ver con una expresión de la angustia que esto lo provocaba. El trabajo de estas cuestiones, hicieron que Alejandro rápidamente empezara a transitar el espacio de lo extra-familiar y comenzara a aparecer en sus charlas conmigo, referencias constantes a las chicas que le gustaban y preguntas en relación a la sexualidad).

Dibujo A

Dibujo B

Espero que esta clase introductoria les sirva como puntapié inicial para la investigación de este tema y los invito a leer la próxima clase.

Notas

1 Rodulfo, Marisa: "El niño del dibujo", Paidós, Bs.As. 1993.

2 Sigmund Freud "La interpretación de los sueños", Madrid, Biblioteca Nueva, 1948.

3 Sigmund Freud "Cinco conferencias sobre psicoanálisis", ob.cit.

4 Françoise Dolto "La imagen inconsciente del cuerpo" Barcelona, Paidós, 1986.

5 Sami-Ali: "El espacio imaginario", Buenos Aires, Amorrortu, 1976.

6 Sami-Ali: "Cuerpo real-cuerpo imaginario", Buenos Aires, Piados, 1979.

7 Sigmund Freud : "Más allá del principio del placer", ob.cit.

8 Sigmund Freud: "La negación", ob.cit.

9 Ricardo Rodulfo y Marisa Rodulfo: "Clínica psicoanalítica en niños y adolescentes", Lugar Editorial, Bs.As,1986

Bibliografía

Sigmund Freud:

- "La interpretación de los sueños"

- "El chiste y su relación con el inconsciente"

- "Cinco conferencias sobre psicoanálisis"

- "Más allá del principio del placer"

- "La negación"

- "Introducción al narcisismo"

- "Análisis de un caso de fobia de un niño de cinco años"

- "El yo y el ello" , Madrid, Biblioteca Nueva, 1948

Françoise Dolto :

- "La imagen inconsciente del cuerpo", Barcelona, Paidós, 1986

- "Seminario de psicoanálisis de niños", México, Siglo XXI, 1996.

- "Textos inéditos", Bs.As. , Alianza Editorial, 1998.

- "La causa de los niños", Barcelona, Paidós, 1996.

- "El caso Dominique", México, Siglo XXI, 1973.

Jacques Lacan :

- "Seminario 4: Las relaciones de objeto"

- "Seminario 5: Las formaciones del inconciente"

- Escritos I: "El estadío del espejo como formador de la función del Yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica", México, Siglo XXI, 1971.

Piera Aulagnier : "El aprendiz de historiador y el maestro brujo", Buenos Aires, Amorrortu,1992.

Donald Winnicott :

- "El proceso de maduración en el niño", Barcelona, Editorial Laia, 1979.

- "Realidad y Juego", Barcelona, Gedisa, 1987.

Denis Vasse : "El ombligo y la voz" Buenos Aires, Amorrortu, 1977.

Juan David Nasio: "El magnífico niño del psicoanálisis", Barcelona, Gedisa, 1994.

Sami-Ali:

- "Cuerpo real-cuerpo imaginario", Buenos Aires, Paidós, 1979

- "El espacio imaginario", Buenos Aires, Amorrortu, 1976.

Maud Mannoni : "El niño retardado y su madre", Buenos Aires, Piados, 1992. Buenos Aires, Piados, 1992

Marie-Cecile y Edmond Ortigues: "Cómo se decide una psicoterapia de niños", Buenos Aires, Gedisa, 1987.

Yannick François : "Françoise Dolto", Bs.As., Nueva Visión, 1992.

Liliana Donzis : "Jugar, dibujar, escribir psicoanálisis con niños", Rosario, Homo Sapiens, 1998.

Marisa Rodulfo : "El niño del dibujo", Buenos Aires, Piados, 1993.

Ricardo Rodulfo :

- "El niño y el significante", Buenos Aires, Piados, 1993.

- "Estudios clínicos", Buenos Aires, Piados, 1992.

Ricardo Rodulfo y Marisa Rodulfo: "Clínica psicoanalítica en niños y adolescentes", Lugar Editorial, Bs.As,1986.

Diego Soubiate : "Momentos instituyentes en la cura psicoanalítica", en Fort-Da Nº 5, Internet