Seminario

El grafismo y su relación con lo incosnciente

Su interés en la práctica psicoanalítica con niños

Seminario

El grafismo y su

relación con lo incosnciente

Su interés

en la práctica psicoanalítica con niños

wwww.edupsi.com/grafismo

grafismo@edupsi.com

Organizado por Fort-Da

Coordinado

por :

Diego Soubiate

Clase 8

![]()

Transferir clase en archivo

.doc de Word para Windows

Del garabato a la historiera

Beatriz Janin

Introducción :

Lo que voy a desarrollar hoy tiene por objetivo reflexionar sobre los dibujos, sus múltiples determinaciones y su interpretación, tomando en cuenta los momentos de la estructuración psíquica. Estructuración que entendemos como que el psiquismo no está dado de entrada, sino que se va constituyendo en un recorrido intersubjetivo.

Me interesa transmitir la idea de que no podemos interpretar los dibujos con una "clave" de símbolos fijos, que un garabato puede ser interpretado siempre que lo pensemos como efecto de movimientos (y no, como suele hacerse, buscando en la figura que resulta un símbolo ya establecido) y que todo dibujo debe ser pensado en relación con una historia, como un producto, efecto de movimientos psíquicos.

Es bastante frecuente que, en los análisis, se haga una "sobreinterpretación" de los dibujos, más ligada a lo que está escrito sobre tests proyectivos que a una ubicación de ese dibujo en el contexto de un tratamiento psicoanalítico, en el que cada niño puede expresar cuestiones muy diferentes, peculiares a su historia, más que simbolismos universales.

Los dibujos son una forma de expresión del niño, una especie de "lenguaje" particular, un modo de representar lo vivenciado. Y estas vivencias y las posibilidades de representarlas gráficamente son efecto del encuentro entre el pulsionar del niño, sus defensas, el tipo de pensamiento predominante y los funcionamientos psíquicos de los otros significativos. Es decir, la casa puede ser vivida por un niño como lugar de encuentro y de refugio, como cárcel, como inmensa o pequeña, según lo vivenciado en ella y lo transmitido por los otros investidos libidinalmente. Además, va a poder expresar esto de diferentes modos según los recursos propios del momento de estructuración psíquica que predomine. Es decir, una misma fantasía (la casa como cárcel) puede tener diferentes expresiones según el momento de la constitución psíquica que predomine en ese niño.

Pienso que el estructuralismo ha llevado muchas veces a una distorsión, en la medida en que ha quedado desechada toda perspectiva histórica y evolutiva. También considero que las "claves" de la interpretación de los dibujos de acuerdo al simbolismo, utilizadas a veces en los tests proyectivos, han traído como consecuencia el que se interprete el dibujo de un niño de cuatro años con los mismos parámetros que el de un niño de diez. A esto se le agrega que suelen no tomarse en cuenta las vicisitudes particulares, el momento en que se produce el dibujo, la relación transferencial, etc. Esto es clave. Un mismo niño puede, y suele, tener producciones muy diferentes en una primera sesión que en sesiones posteriores.

Voy a ir deteniéndome entonces en los diferentes momentos en relación al dibujo. Para eso, tomaré los desarrollos de diferentes autores que describen etapas del dibujo infantil, pero sólo como apoyatura para pensar, desde la teoría psicoanalítica, las determinaciones de esas producciones y plantear, entonces, la interpretación del dibujo en la sesión psicoanalítica.

Quizás una cuestión fundamental sea pensar que, cuando nos ocupamos del dibujar en la sesión psicoanalítica, el tema es el niño que dibuja y no el dibujo en sí. "Al dibujo tomado como una estructura estancada, se opone el dibujo como acto", dice Ph. Gutton. (1)

A la vez, si pensamos que el inconsciente no se muestra sino deformado, que diferentes organizaciones psíquicas implican diferentes movimientos defensivos y por ende transformaciones, si el menor grado de censura en la infancia (que implica la menor estructuración y diferenciación sistemática) no nos habla de que interpretar sea más sencillo, no será la pura observación, ni el sentido común, ni una traducción lineal (al modo de las "claves" de los sueños), lo que nos posibilitará el acceso a aquello que insiste y se repite en la producción gráfica. Deberemos pensar cuáles son los mecanismos predominantes, qué posibilidades representacionales tiene un niño, cómo se expresa y cómo recibe nuestras intervenciones.

Desde pensar que con mirarlo es suficiente hasta suponer que es necesario "estandarizarlo" (partiendo de la teoría implícita o explícita de que dibujar una chimenea con humo tiene igual significado en todo niño), éste corre el riesgo de perderse entre lápices y papeles.

¿Cómo se produce el dibujo?

En la sesión, los diferentes tipos de representación se ponen en juego. Y el niño nos hace partícipes de una producción que puede no tener carácter comunicativo sino ser puramente expresivo.

A la vez, en tanto el preconciente y el inconciente no se diferencian claramente durante los primeros años (e inclusive el tipo de preconciente que prevalece es cinético y visual) no podemos esperar que el dibujo sea siempre traducción de "frases" al estilo del preconciente verbal. Es más, el niño que "produce" gráficos inscribe lo producido. Es decir, el dibujar no es sólo efecto sino que a la vez es un acto que puede "crear" psiquismo, en el sentido de complejizacion psíquica.

Hay, además, en el dibujo, una relación entre actividad motriz, visual y, a veces, verbal.

El dibujo muestra otro modo de representar...fundamental en un momento en que el preconciente visual predomina. En un principio, el niño vuelca sobre el papel la marca del movimiento de su mano, inscribiendo así sobre una superficie la expresión de su actividad pulsional. Después, irá tomando otros modos, más figurativos, en los que el dibujo pasa a ser un modo de relatar. Un ejemplo de esto es el modo en que los latentes usan el armado de historietas para contar su historia, en una combinación de lenguaje gráfico y verbal.

Voy a ir planteando algunos momentos que corresponden a momentos de la estructuración psíquica y, en cada uno de ellos un tipo de dibujo (así como podemos encontrar un tipo de juego predominante).

Esto no quiere decir que no se puedan dar todos estos tipos de dibujo en un mismo niño, en una misma sesión :

El garabato (fase anal):

En el Tratado de Psicología del niño, de Zazzo (2)(pág. 27 - 63), se describen los diferentes momentos del grafismo. Tomo este texto en tanto reúne las observaciones de diferentes autores y sintetiza diferentes clasificaciones. Voy entonces a partir de esta descripción, ligándola a lo que he observado en la clínica con niños, para hacer algunas articulaciones psicoanalíticas.

Garabateo :

Producción de trazos por la simple actividad motora, sin intención figurativa

Generalmente, se dan primero trazos sueltos, somatófugos o somatótropos (hacia fuera o hacia adentro del propio cuerpo; un adentro o afuera que se va delineando en el movimiento mismo). Luego, movimientos de barrido, con continuo vaivén y después los garabateos circulares, con desmembración de los trazos. "En esta predilección por la maculación, la Schmigrerei, como dicen los alemanes, intervienen sin duda alguna, por una parte, un elemento de experiencia y gozo sensorial y cinestésico vinculado al contacto con la materia y, por otra parte, un elemento de satisfacción por la producción de efectos visibles. Macular, dejar la propia huella, es tanto como producir un efecto exterior a uno mismo, equivale, en cierta medida, a modificar el medio transfromando aquello sobre que se opera e imprimiento la propia huella; quizá es, en un sentido primitivo, como apropiárselo. En todo caso, si observamos al niño, veremos que para él representa la afirmación triunfante de su existencia, de su poder, en el libre juego funcional de su organización motora y de su gesticulación." (pág. 31).

Agrego : el tipo de preconciente que predomina aquí es el preconciente cinético, es decir que el niño "piensa" y "relata" con movimientos.

"Aparición de elementos representativos, hechos patentes sobre todo por la verbalización; entra en juego la función simbólica."

Nosotros podemos afirmar que la posibilidad de representar se crea en principio a partir de otro que significa el dibujo infantil. Así como cuando el niño dice ta...ta...ta... es otro significativo que interpreta "acá está" o "tata" y le otorga un sentido, posibilitándole al niño ligar el sonido a un significado, en el dibujo también los otros cumplen ese papel de otorgar sentido a los trazos. También es otro el que pregunta, pero también el que afirma : "qué linda pelota" o "éste es el auto", frente al garabato.

Entonces la posibilidad de otorgar significado a una línea está en gran medida determinada por la mirada de los otros sobre esa línea.

Así, una mamá contaba que su hijita había escrito las paredes de la casa la primera vez que le dio crayones, por lo que decidió no volver a dárselos. Esta mamá significó como dañina la actividad de la niña y, en lugar de delimitar lugares permitidos y prohibidos, censuró toda marca, todo rastro que esta nena dejaba. Los niños a los que no se les permite jugar con la comida ("dibujar" con los dedos en el plato), o con arena o tierra, suelen presentar después dificultades para controlar sus movimientos, en tanto éstos siguen siendo algo ajeno a ellos, como si no se pudieran apropiar de un cuerpo que le pertenece a la madre.

También, un niño cuya mamá significaba sus trazos como monstruos o bichos malvados, se asustaba después de haber trazado una línea : sus marcas se le tornaban potenciales atacantes.

El trazo tiene que ver con la pulsión de dominio y es expresión inmediata de un deseo hostil. Y es cuando el niño puede inhibir los deseos expulsivos que el trazo se va acotando y puede comenzar a haber formas. Es decir, primero es el despliegue y después la inhibición de los deseos expulsivos lo que permite apoderarse de los movimientos de la mano y controlar, a través de la mirada, la marca sobre el papel.

Entonces, el dibujo está, en sus comienzos, ligado a la motricidad, a la percepción visual y a la posibilidad de representar simbólicamente. En principio, es despliegue motriz, marca sobre el papel. El dibujo es la marca que deja el movimiento. Lo que en un principio podía ser hecho con los dedos, como marca en la pared, huella del pasaje del niño, pasa a ser huella del movimiento y a la vez algo que queda y puede ser mirado.

Podemos tener en cuenta, en los primeros dibujos, el tipo de presión del lápiz sobre el papel, si el trazo tiende a ser lineal o circular, si se ocupa o no todo el espacio, si las líneas se superponen hasta cubrirlo todo o si quedan espacios vacíos.

Es una actividad placentera, en un placer que no está ligado al producto como estético o por su significado, sino ligado al placer del movimiento, al dominio del instrumento (lápiz, marcador o tiza) y al registro de su propio acto. En un principio, el niño se sorprende por el resultado y luego, hay placer en el acto de mirar el resultado.

Pero podemos hablar de diferentes tipos de motricidades que se ponen en juego:

La motricidad puede ser descarga violenta, muchas veces ligada a la analidad. Presupone la expulsión frente a las urgencias. Es una motricidad desprovista de significatividad simbólica, pero que tiene valor psíquico. Implica la imposibilidad de procesar las exigencias pulsionales. Esto se manifiesta en trazos bruscos. El niño no se interesa ahí por encontrarle un sentido y suele rasgar el papel.

La motricidad como acción, es decir, pensamiento en acto. Ciertos movimientos pueden ser pensados como el modo en que se dice, retorna lo que no tuvo palabras. Esta motricidad implica escenas que corresponden a vivencias y puede ser leída como fantasía. En el dibujo se expresa en manifestaciones en las que, aunque no haya similitud entre lo dibujado y lo expresado verbalmente, se intenta plasmar una representación visual.

La motricidad en forma de procedimientos autocalmantes, como hamacarse compulsivamente o dibujar compulsivamente una misma figura. Aquí el movimiento es un intento de neutralizar las tensiones demasiado intensas, como un modo de alcanzar la calma.

Estas diferentes series motrices se pueden combinar en el mismo sujeto.

El dibujo supone dejar marcas, huellas. En ese sentido, es un antecedente de la escritura. También podemos pensar en que todo niño deja en un comienzo marcas con sus manos, primeros esbozos de dibujo.

Considero que el niño que garabatea pone en juego el deseo de dejar huellas, lo que se enlaza con el erotismo anal.

El niño va demarcando un territorio. Con sus trazos, con sus heces y con su orina, delimita un espacio propio que a la vez, constituye un espacio-otro, funda un lugar fuera de sí (propio-ajeno). Predomina la pulsión de dominio.

La pulsión de dominio es una pulsión objetal que tiende a la anulación del objeto. Es destructividad al servicio del goce narcisista. Al volver sobre sí pasa a ser autodominio, por sometimiento al deseo del otro. Pero a la vez el dominio de los movimientos propios y la experiencia de que pueden provocar cambios en el mundo, incrementan el placer narcisista.

Pero el garabato mismo muestra diferencias : así un mismo niño de dos años hace dos garabatos muy distintos (dibujos 1 y 2). Mientras que en uno de ellos aparece el esbozo de una figura y puede hacer algunas líneas, diferenciadas entre sí, en el otro aparece la presión de la mano, el movimiento ininterrumpido, la vertiginosidad del trazo... Los diferentes estados anímicos están claramente representados en estos garabatos (el segundo fue en una sesión posterior a una pelea entre los padres).

Resumiendo, lo que predomina en este primer momento es la expulsión a través de la motricidad, que a la vez "crea" el objeto en el acto de dibujarlo. La repetición es aquí: a) repetición de lo placentero (en el placer de mover la mano y dejar marcas) y b) repetición como intento de dominar el trauma, a través del pasaje pasividad-actividad : ser marcado, marcar y a través de apropiarse de lo vivenciado, tornándolo manejable, como producción propia.

El funcionamiento psíquico está signado por la oposición ausencia-presencia, por un devenir pulsional en que la vuelta sobre sí y el trastorno pasividad-actividad son fundamentales, por el predominio del pensamiento cinético, por lo vivenciado mediante el dominio de la motricidad. Las asociaciones al dibujo son realizadas por los adultos, los que relatan sucesos y traducen sonidos.

Es el tiempo del juego del carretel (Freud : Más allá del principio del placer), del fort-da, del juego presencia-ausencia, del juego como "alucinación motora" (Freud : Tótem y tabú).

El garabateo tiene aquí mucho de apropiación, tanto del movimiento como del espacio y de la superficie sobre la que se garabatea.

Sucedáneo del pis y la caca, el dibujo demarca un territorio. Es casi como una firma : "aquí estoy yo", en que dos placeres (el de dominar la mano y el de ver lo realizado) se aúnan.

Pero en principio, el niño traza líneas, espirales, movimientos centrífugos o centrípetos sin preocuparse por si eso significa o no algo. Insisto : es a partir de la pregunta del adulto o de la significación que éste le da al dibujo infantil que el niño comienza a afirmar que es tal o cual cosa (siempre después de dibujarlo y sin tener en cuenta la semejanza formal).

Es decir, lo que podemos interpretar es : el tipo de movimiento, si éste está dirigido hacia sí o hacia el afuera, el modo en que el niño presiona el lápiz, si repite muchas veces el mismo movimiento, si utiliza diferentes materiales y colores ...

Del garabato el niño va pasando al dibujo de figuras, primero sueltas, luego organizadas como escenas y más adelante, al relato de secuencias al estilo de las historietas.

El dibujo representativo ("esquematismo") (fase fálica) (realismo intelectual, de Luquet):

Los niños comienzan a ligar dibujo y palabra alrededor de los tres años. Dibujan de acuerdo a sus vivencias, al modo en que pueden estructurar sus representaciones y a sus posibilidad de articular motricidad y percepción....

Pero me parece que lo más importante a tener en cuenta en esta etapa es que el dibujo es fundamentalmente expresivo, es decir, es una producción que expresa la particular visión del niño, así como sus sensaciones y afectos. El dibujo aquí es otro modo de representar la ausencia. Es decir, de hacer presente lo ausente produciéndolo, modo en que se expresan las fantasías, los sentimientos y las vivencias a las que éste quedó asociado. Así, una cabeza grande puede ser una cabeza preocupada, o la cabeza del papá (a quien se lo ve como muy concentrado en sus ideas) o la idea de una cabeza monstruosa que va a devorar todo a su paso, o la bronca que lo inunda y le hace sentir que puede explotar. Es decir, considero que lo fundamental es intentar encontrar lo particular de la expresión, los deseos, fantasías y defensas que se manifiestan a través de los dibujos.

Cuando los niños comienzan a dibujar personajes, les otorgan nombre y significado a sus dibujos y superponen árboles, pájaros y casas...cuando un niño llena la hoja de aviones que se chocan o dibuja monstruos atacando a seres humanos, están armando historias que se entraman y significan por los avatares del Edipo; muestran una posibilidad de ocupar lugares en el movimiento identificatorio. El registro de las diferencias sexuales, la construcción de fantasías y de teorías sexuales infantiles reorganizan las inscripciones previas y permiten así esta puesta en juego.

El dibujo de la figura humana es clave en estos momentos. El niño ha ido armando una imagen de su cuerpo, y al dibujar no sólo proyecta ese armado sino que construye la imagen. Insisto en que el dibujo "dice" al mismo tiempo que es un acto creativo y, por lo tanto, un acto en el que, al dibujar, el niño "se dibuja".

A la vez, hablar de la imagen del cuerpo nos remite a los desarrollos de Françoise Dolto (3) (La imagen inconciente del cuerpo, pág. 27), que afirma : "La imagen del cuerpo - previamente al Edipo - puede proyectarse en toda representación, sea cual fuere, y no solamente en representaciones humanas. Es así como un dibujo o modelado de cosa, vegetal, animal o humano es a la par imagen de aquel que dibuja o modela e imagen de aquellos a los que dibuja o modela, tales como él los querría, conformes con lo que él se permite esperar de ellos".

Desde un punto de vista descriptivo, Zazzo habla de esta etapa como la del esquematismo (de los tres a los nueve años, aproximadamente) :

"La intención figurativa es manifiesta y con frecuencia se anuncia antes de comenzar el dibujo, que es deliberadamente representativo incluso si no se conforma con las apariencias visuales objetivas; es la "edad de oro" del dibujo específicamente infantil (pág. 28)".

"a)De los 3 a los 7 años, aproximadamente, el niño se constituye un "vocabulario" de estructuras gráficas con valor representativo, que unos han llamado tipos o esquemas y, otros, ideogramas o conceptos gráficos.

"b)(....) durante la fase esquemática, el dibujo infantil tiene un carácter esencialmente aditivo, procediendo por yuxtaposición de elementos geométricos simples, mientras que seguidamente irá adquiriendo poco a poco un carácter integrativo, orgánico, por combinación de subconjuntos que tienen a su vez propia estructura figurativa y se fundan con preferencia en la semejanza visual."

"c)Esta fase puramente enumerativa parece quedar por completo superada hacia los 4 años, con los primeros rudimentos de escenas, cuando el encadenamiento de los diversos elementos, que al principio se hacía oralmente, se hace ahora gráfico, como lo hace notar Lurçat (1968)."

d)Alrededor de los 6 años, aparece el movimiento "en forma de deformaciones parciales, localizadas en un segmento del cuerpo."

"e) El niño pequeño se refiere a su propia vivencia y su modo de representar no es realista, en el sentido visual del término, sino ideográfico.(...) Cada objeto queda representado por un esquema relativamente estable y, en tanto éste no se ha constituído, el niño nos dice que "no sabe dibujar" el objeto en cuestión."

f) En relación al espacio, éste puede ser demarcado con una línea que funciona como "tierra", base sobre la que se apoyan los dibujos "en alzada", o tomando a la hoja de papel como base, distribuyendo sobre la misma los objetos. Estas dos perspectivas diferentes pueden aparecer en el mismo dibujo. Con respecto al tiempo, recién alrededor de los ocho años el niño comienza a hacer relatos gráficos, ubicando espacialmente el devenir temporal, secuencialmente (lo que podemos ubicar en términos de estabilización de la diferencia entre Prcc e Icc). Pero hasta ahí, los niños hacen superposiciones espaciales y temporales, juntando objetos de diferente especie.

En El creador literario y el fantaseo, Freud (4) dice : "Acaso sea lícito afirmar que todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo propio, o, más exactamente, situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él". Es decir, reordenando viejos elementos (rastros de vivencias) el niño obtiene placer a través de una producción creativa (tanto en el juego como en el dibujo).

Niñas y varones : las diferencias

Es frecuente que en esta etapa las niñas dibujen "mejor" que los varones o, hablando con mayor precisión, que dibujen privilegiando el aspecto estético. Sus trazos suelen ser redondeados y acostumbran a llenar la hoja con profusión de objetos. Las flores, los corazones, el sol y las figuras humanas (especialmente femeninas) son representaciones que se repiten. Suelen colorear los dibujos intentando "adornarlos".

En los varones, las líneas suelen ser rectas. Pueden ocupar toda la hoja o sólo una parte de la misma, según lo que necesite para realizar una especie de relato gráfico. Los elementos favoritos parecen ser los autos, trenes, aviones, animales... También dibujan monstruos, guerras, bombardeos... Y parecen más preocupados por el "realismo" de su dibujo. Sus producciones suelen tener más movimiento que los de las nenas, por lo que suelen dibujar las figuras humanas de perfil. Y es frecuente que no pinten, o que lo hagan sólo para remarcar lo que consideran importante (por ejemplo, la sangre en las escenas de guerra).

¿Por qué estas diferencias?.

Una hipótesis posible parece ser la ligazón entre el exhibicionismo femenino, centrado en la armonía estética del conjunto del cuerpo, y la armonía buscada en el dibujo.

Si las nenas pueden desear ser miradas amorosamente por otros, el dibujo tiene en ellas (a partir del despliegue de la conflictiva edípica) el valor de aquello a ser mostrado para ser admirada, ... la belleza del conjunto como valor predominante. Y la profusión de objetos que utilizan las niñas en los dibujos puede ser interpretado como desmentida de la castración : flores, frutos, moños, etc. (dibujo 3). En tanto el dibujo es siempre otro y a la vez una representación de sí (como dijimos antes tomando las palabras de F. Dolto), en esta etapa cobra gran importancia el mostrar-se.

A la vez, en los varones predomina la relación entre movimiento y búsqueda del poder, la relación entre la masculinidad y el sadismo (en tanto la agresión está mucho más valorada y posibilitada en los varones).

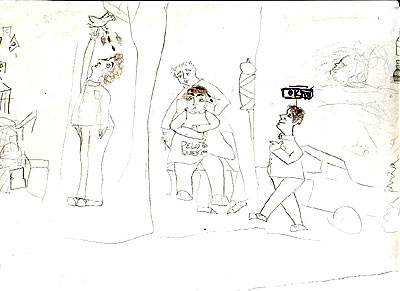

Es frecuente entonces que el dibujo en esta etapa tome el lugar de exhibición de la potencia y que los varones intenten, antes que las niñas, que sus dibujos expresen movimientos. Así, autos, peleas, etc. muestran el propio poder.... que tendrá que ver con la lucha con el padre, esa pelea a muerte para vencer al otro. Pero también esto llevará a mayores deformaciones de las figuras en la búsqueda de evidenciar el movimiento y a una profusión de elementos que no tienen necesariamente un resultado estético (dibujo 4).

El dibujo "realista", la historieta (latencia) (realismo visual, de Luquet):

En la latencia, el niño se preocupa por la semejanza entre lo dibujado y el modelo. Esto restringe a veces el fantaseo.

La motricidad tiende aquí al dominio de la realidad, como transformación del contexto y de uno mismo. Esto se expresa en dibujos en los que aparece como fundamental la semejanza del producto con aquello que se intenta dibujar. Una forma más elaborada son las historietas, que pueden implicar una secuencia o una escena con personajes (dibujos 5 y 6).

El niño pasa a dibujar lo que ve, intentando ser fiel a la imagen.

La constitución del yo como yo de realidad definitivo aparece en los dibujos en el intento de encontrar semejanzas, pero también aparecen las dificultades para coherentizar al yo, en tanto el mismo objeto aparece visto desde muchas perspectivas diferentes, simultáneamente.

Antes que nada, tendríamos que ver qué entendemos por latencia. Podemos decir que la latencia es un "entre" el Edipo y la pubertad. Y se define por : el sepultamiento del Complejo de Edipo, la constitución del superyó y la erección de barreras éticas y estéticas en el interior del yo.

Su comienzo está marcado por :

- - la estabilización de la represión primaria y la divisoria intersistémica, la consolidación de la diferencia entre el sistema Prcc.-Cc y el sistema Icc.

- - la instauración de las defensas derivadas de la represión primaria como : la represión secundaria, la formación reactiva, la anulación, etc.

- - la estabilización del pensamiento preconciente : lógica secundaria caracterizada por : temporalidad, negación, no-contradicción.

- - predominio del pensamiento totémico y mítico (pasaje de uno a otro).

- - el tipo de juego predominante es el reglado.

- - la pulsión, como insistencia permanente, y las normas, como imperativos categóricos incorporados, son atacantes internos a la estabilidad del yo.

El dibujar implica representar con un predominio de representaciones visuales. Esto alude a un tipo de preconciente (el preconciente visual) que predomina durante la latencia y que tiene que ver con un mundo de imágenes. Es por esto que es bastante frecuente que los latentes utilicen el dibujo como vía de expresión privilegiada en el análisis.

A veces, el dibujo acompaña el juego, sobre todo el juego reglado.

Otras, aparece en forma de historietas... como modo de contar...Esto no quiere decir que, necesariamente, el dibujo tenga el formato de historieta. A veces, en una sola escena se relata toda una situación. Es frecuente también que haya palabras acompañando el dibujo.

En la latencia, lo fundamental es el código. Hay ciertas reglas compartidas y cada vez más el niño intenta que lo que dibuja tenga cierta analogía con el modelo. Es decir, que cualquiera que vea el dibujo pueda reconocer lo que él quiso dibujar. A esta altura, el niño sabe que hay normas, que el compartir supone respetar ciertos códigos, a la vez que establece en el dibujo una especie de código personal. En este sentido, si bien el dibujo no remite, como la lengua, a convenciones ya establecidas, hay ciertas reglas que deben ser respetadas.

El abandono de la imagen del padre como omnipotente (como el padre de la horda primitiva de Tótem y tabú) (5) posibilitará un modo de funcionamiento en que las normas y leyes puedan ser incorporadas como provenientes de un orden social, dando lugar a un pensamiento más abstracto. Esto posibilitará el juego reglado y el dibujo como relato, que suponen una cierta estabilización de la divisoria intersistémica.

La interpretación de estos dibujos tiene que pasar necesariamente por las asociaciones que realizan los niños en relación al dibujo. Así, un sol enorme puede representar un padre protector pero también un figura abrasadora, que no deja lugar para otro, o puede ser el propio niño, ubicado como centro del universo. Y es ineludible pedir asociaciones verbales. Así, se puede preguntar, pedir que arme historias, que recuerde escenas semejantes (o personas u objetos parecidos), etc.

El dibujo en la sesión psicoanalítica. Su interpretación :

Una pregunta que suele hacerse es : ¿qué hacer con la producción gráfica?.

El que un niño se lleve o no los dibujos es un punto complejo. En principio, hay varios motivos para negarse : ayudarlo a preservar sus secretos, la intimidad de lo trabajado en la sesión, el que haya un espacio "privado" en el que los otros no intervengan.

A veces, los dibujos pasan a ser "trabajos" que un niño realiza para mantener "contentos" a los adultos. Muchas veces, son "regalos" para la madre, la muestra de su producción (como cuando le mostraban las heces). Frente a una madre muy invasora, el niño puede tranquilizarse y tranquilizarla mostrándole que en la sesión "produjo" algo, y que ella no quedó totalmente afuera de ese espacio.

A la vez, hay que tener en cuenta que el dibujo es una producción suya, de la que al apropiarse, quiere disponer. Y el tener que dejarlo puede ser vivido como un robo por parte del analista que le arrebata algo propio.

Por lo que pienso que, en cada paciente, habrá que tomar la decisión sobre si dejarlo o no llevarse los dibujos. Es imposible plantear reglas generales al respecto, porque llevarse un dibujo puede tener un significado muy diferente para cada niño y en cada momento del tratamiento.

También me he encontrado con algunos analistas que le muestran a los padres los dibujos del hijo. Considero que esto es un error por varios motivos. El primero y más importante, porque el dibujo es algo que el niño realiza en la sesión y por ende, está sujeto al secreto profesional. Es decir, el niño merece que se respete el secreto profesional tanto como el adulto. Justamente, es en el marco del tratamiento psicoanalítico que un niño, muchas veces, comienza a ser escuchado como sujeto... El segundo motivo es que nuestra mirada sobre los dibujos seguramente no coincide con la de los padres, ni tendría por qué coincidir... en tanto ellos no tienen por qué tener elementos teóricos para interpretar un dibujo. Sería como contarles una sesión... lo que deja a los padres habitualmente con una sensación de que se han quedado afuera de un ritual extraño...

Las intervenciones del analista:

Voy a hablar de la "interpretación" tomando a este término desde un punto de vista amplio (es decir, utilizándolo para designar todas las intervenciones del analista, sin diferenciar aquí entre interpretación e intervenciones estructurantes).

Los dibujos tienen múltiples posibilidades interpretativas. Pero, tal como lo venimos desarrollando, no pueden ser interpretados de manera mecánica, tomando directamente el simbolismo. El trazo, la marca en el papel, puede mostrar el devenir pulsional, pero también lo sensorial y la imagen del cuerpo (como lo desarrolla Doltó) se expresan en los dibujos.

El dibujo muestra otro modo de representar, fundamental en un momento en que el preconciente visual predomina. En un principio, el niño vuelca sobre el papel la marca del movimiento de su mano, inscribiendo así sobre una superficie la expresión de su actividad pulsional. Después, irá tomando otros modos, más figurativos, en los que el dibujo pasa a ser un modo de relatar. Un ejemplo de esto es el modo en que los latentes usan el armado de historietas para contar su historia, en una combinación de lenguaje gráfico y verbal.

Como ya dijimos antes, es fundamental la asociación verbal, sobre todo en los latentes, y muchos autores plantean que el dibujo se puede interpretar al estilo de un sueño: preguntando y pidiendo asociaciones verbales, con lo que acuerdo. Así, Françoise Doltó le preguntaba a los pacientes dónde se ubicaban ellos en el dibujo. También se puede fragmentar el dibujo en varias partes y pedir asociaciones con cada una de ellas (como hacía Winnicott), tomándolo como un contenido manifiesto cuyo armado es semejante al del contenido manifiesto del sueño.

Sin embargo, también es cierto que el relato de un sueño es verbal, mientras que el dibujo implica otro tipo de lenguaje. Y que los niños, sobre todo los pequeños, no hacen muchas asociaciones verbales. Nuevamente, tenemos que plantearnos las diferencias entre cómo interpretar el dibujo de un niño que habla y al que se le pueden pedir asociaciones, con el de uno que no tiene demasiado acceso al lenguaje verbal, que difícilmente diga algo en relación a lo hecho y para el que el grafismo realizado tiene justamente valor de marca o de "realización". Y allí la secuencia de gráficos, juegos, movimientos, gestos... es fundamental.

La interpretación (en ambos casos) se puede hacer en forma verbal, lúdica y también podemos interpretar dibujando, teniendo siempre en cuenta que todo dibujo se da en la relación transferencial.

Si renunciamos a ceñirnos a una "clave de los dibujos", semejante a la de los sueños, resultará imprescindible para la interpretación, que es siempre un acto creativo, tener en cuenta que todo dibujo está inscripto en una historia, en una secuencia de sesiones, y que las reiteraciones, las interrupciones, los cambios y los momentos de irrupción de angustia son situaciones privilegiadas para la interpretación.

Es decir, un dibujo puede ser interpretado tomando en cuenta :

- el tipo de movimiento (centrípeto o centrífugo, amplio o acotado, firme o tembloroso, etc.)

- la intensidad del trazo

- si ocupa o no toda la hoja (o en qué lugar está ubicado)

- si está o no pintado y cómo (es importante pensar el tema del color ligado a las posibilidades motrices y a la historia del niño)

- en qué momento de la sesión y en qué secuencia se da (secuencia dentro de la sesión, secuencia de dibujos y secuencia de sesiones)

- cuáles son las asociaciones verbales que realiza el paciente (en relación al conjunto del dibujo o a alguna de sus partes). Es ineludible, cuando un niño habla, preguntar sobre el dibujo (en su totalidad y en sus partes)

- otras asociaciones : juegos, modelado, gestos....

- si borra o no y cuándo y qué borra (si deja entrever lo dibujado bajo lo borrado)

- qué se reitera

- cuándo se interrumpe el dibujo

- cuál es el estado afectivo del niño mientras dibuja

- y seguramente otras cuestiones que se les irán ocurriendo a ustedes.

También, es importante aclarar que un dibujo no siempre debe ser interpretado. El desarrollo anterior, sobre los diferentes tipos de dibujo, lleva a pensar que no sólo cada dibujo debe ser interpretado en su contexto particular, sino también a que, a veces, la interpretación no es la intervención adecuada. A veces, más que interpretar, hay que acompañar, esperar, permitir el despliegue.

Según Jean Marc Dupeu (6), a lo largo del tratamiento psicoanalítico, se suele producir una modificación espectacular de la actividad gráfica de un niño, que podría ser considerada por los padres y maestros como una regresión, pero que en el marco del análisis muestra una puesta en juego más viva del proceso primario. Considero que hay fluctuaciones a lo largo del tratamiento y que es frecuente que, después de un período de regresión en el que el niño muestra gráficamente su conflictiva, muchas veces utilizando formas arcaicas, haya un enriquecimiento de la actividad gráfica. Pero también hay que tener en cuenta la importancia que puede tener el pensamiento en imágenes y los deseos exhibicionistas en cada paciente y en cada momento de ese paciente.

Yo he visto niños en los que el tratamiento se ha ido desarrollando fundamentalmente a través de dibujos, en los que, después de una etapa inicial muy regresiva, se ha ido dando una complejización progresiva de la producción gráfica. Así, en una niña de siete años, que presentaba serias dificultades de aprendizaje, con muchos trastornos en el área de lengua, la posibilidad de ensuciarse, mezclar colores, témperas, plastilina, haciendo "enchastres", llenando la hoja de una mezcla de colores y dibujando con los dedos sobre ella, permitió ir de a poco construyendo espacios de placer ligados a un devenir creativo; luego, fue dibujando formas y más tarde, escenas muy logradas desde el punto de vista estético. Esta nena, que era para los padres una especie de adorno, un juguete a ser mostrado a las visitas, pasó del mostrarse al mostrar sus producciones, lo que posibilitó a su vez cambios importantes en su rendimiento escolar. Gran parte del análisis se sostuvo en este trabajo de dibujar, pintar, hasta ir armando una carpeta con sus dibujos, que fuimos ordenando, armando otra historia.

En relación a las dificultades para la interpretación del material, les quiero contar una situación que se dio con uno de mis primeros pacientes : al comienzo del tratamiento, un niño de seis años, cuyos padres habían consultado por enuresis nocturna, dibujaba reiteradamente aljibes (dibujo A). Mi asociación con el síntoma fue inmediata y estuve tentada a hacer referencia a ese tema. Sin embargo, había aprendido a no interpretar el dibujo de acuerdo a mis propias asociaciones ni según un simbolismo universal y pude preguntar.... Es decir, le dije que en algún lugar debía haber visto uno para poder dibujarlo y que quizás podía recordar dónde lo había visto. Pudo comenzar, entonces, a hablar de una época de su vida en que vivía con sus abuelos (de los dos a los cuatro años) y viajaban con frecuencia a Paraguay, donde él recordaba haber visto aljibes como esos que dibujaba. Y abrimos juntos un capítulo de su historia que había tenido mucho peso y del que no podía hablar sin la intermediación de un dibujo. Después, este mismo niño fue transmitiendo con dibujos sus pesadillas, los personajes que lo atormentaban en sueños y que remitían por momentos a su madre y por momentos a su abuela materna (que había oficiado de madre sustituta) (dibujo B). Si no hubiesen mediado preguntas, mi "saber" sobre su síntoma hubiese operado como obstáculo.

Es decir, cuando decimos que el niño dibuja de acuerdo a sus vivencias, estamos afirmando que la interpretación del dibujo se tiene que hacer recuperando esas vivencias...

Tres dibujos de ese niño (dibujos A, B y C) muestran la regresión y progresión que suele darse a lo largo del tratamiento y también los diversos modos en que aparece la conflictiva. El dibujo A es el dibujo en el que aparece el aljibe (todos los primeros dibujos de este niño reiteraban imágenes de casas y aljibes); el dibujo B es uno de los tantos dibujos en los que intentaba describir los personajes de las pesadillas (esta figura también se reiteraba, con un ataque bastante claro a sus genitales); y el dibujo C, después de dos años de análisis, muestra otro modo de "decir" sobre su conflictiva. Si bien se podría hablar mucho de estos dibujos, los traigo sólo como ejemplo, ya que tendría que remitirme a la historia particular de este niño y del tratamiento para poder interpretarlos (lo que excede esta clase).

En entrevistas vinculares he podido observar situaciones particulares en relación al dibujo : en una sesión vincular con una niña de seis años y su madre, la niña dejó de lado su hoja mientras intentaba trazar líneas en la de su mamá (que hacía un dibujo muy elaborado, sin dejar espacio para la niña). Al terminar la sesión, la hoja de la niña había quedado en blanco mientras que la de la mamá estaba llena de detalles; pero las rayas de la niña arruinaban la armonía estética del dibujo materno. En una entrevista, un paciente de tres años que garabateaba la hoja, fue interrumpido en su quehacer por el padre, que reclamó un espacio en la misma hoja para dibujar él (a pesar de que había otras hojas) y terminó ocupando la mayor parte del papel.

En ambos casos, estas situaciones fueron muy significativas, jugándose allí el tipo de vínculo que se daba.

Conclusiones :

El dibujo de un niño puede ser expresión de su actividad pulsional, expresión de sus fantasías, expresión de sus pensamientos preconcientes...

Podemos afirmar que pulsiones, destinos pulsionales, fantasías, pensamientos, se entraman tanto en el juego como en el dibujo infantil. Posibilitados por la diferenciación yo-no yo, por la capacidad de sustituir y de presentificar una ausencia, permiten la creación de enlaces representacionales, la apropiación del acontecimiento y la reorganización de las huellas mnémicas.

En relación a la interpretación, es necesario tener en cuenta que si lo que proponemos es abrir un espacio en el que el despliegue fantástico de la sexualidad infantil pueda tener lugar, tendremos que escuchar y mirar sin una selección marcada por la censura ni por objetivos pedagógicos.

Así, Ph. Gutton (7) afirma: "El juego constituye el lugar de reencuentro privilegiado del psicoanalista y el niño, "camino real" donde se reencuentran sus inconscientes. No puede contentarse con las palabras de su propio lenguaje ; desde el primer contacto con el niño, el psicoanalista debe participar en el lenguaje lúdico que le propone". Podemos agregar la afirmación de Bion (8) cuando dice que el analista "debe ser capaz de construir una historia, pero no sólo eso : debe construir un idioma que él pueda hablar y el paciente entender". El tema del idioma compartido es clave. Y esta construcción se da tanto en los juegos como en el intercambio de trazos, de asociaciones a los dibujos, del descubrimiento de semejanzas y diferencias. Idioma que debe seguir las líneas trazadas por el niño.

Juego, dibujo, modelado, no son objetivos en sí mismos, sino modos de expresión que nos posibilitarán meternos en un mundo en que la compulsión a la repetición insiste, las fantasías organizan lo visto, lo oído y lo vivenciado, las transferencias se despliegan. Y así, con los conocimientos que la teoría psicoanalítica nos brinda (operando como representaciones preconcientes), la permeabilidad intersistémica que el propio análisis otorga y la renuncia a todo objetivo adaptativo, podremos mirar, escuchar, preguntar y participar de la actividad del niño, sean cuales fueran las formas particulares que esta va tomando.

El niño que dibuja puede estar atravesando diferentes momentos y siendo atravesado por diferentes historias. Y en sus dibujos puede poner en juego repeticiones varias, en el aquí y ahora de la sesión. Pero además al dibujar construye un espacio y "se" construye, rearmando marcas anteriores.

Así, al posibilitarle diferentes modos de expresión, acompañándolo en ese camino, abrimos un espacio en el que el despliegue fantástico de la sexualidad infantil pueda tener lugar y vamos descubriendo el entramado de una historia que lo excede, a la vez que la repetición va dando lugar a la creación.

Notas :

Gutton, Philippe : (1973) El juego de los niños. Edit. Nova Terra, 1976, Barcelona.

Gratiot, Alphandery y Zazzo Tratado de psicología del niño Edit. Morata, 1974, Madrid.

Dolto, Françoise : (1984) La imagen inconciente del cuerpo. Edit. Paidós, 1986, Barcelona.

Freud, Sigmund : (1908 (1907)) El creador literario y el fantaseo. Amorrortu Edit, vol 9, 1989, Buenos Aires.

Freud, Sigmund : (1913) Tótem y tabú. Amorrortu Edit, vol 13, 1986, Buenos Aires.

Dupeu, Jean Marc : (1993) La représentance dans la clinique psychanalytique de l'enfant en B. Golse, C. Bursztejn : Dire: entre corps et langage - autour de la clinique de l'enfance. Cap. 1. Edit. Masson, 1993, Paris.

Gutton, Ph. (íd.)

Bion, W. R. : (1977) La tabla y la cesura, Gedisa Edit., 1997, Barcelona.